枝先のまめがきの実。初冬の冷え込みで渋が抜けて甘くなってきている。 |

大きさは2〜3cmくらいである。 |

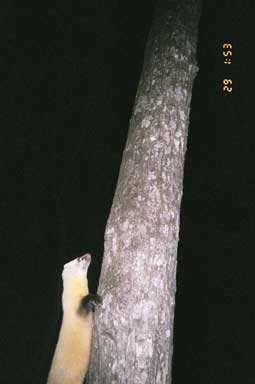

2005.11.15 2:39 テン |

標高1450mほどのアズキナシの木に設置したカメラに、実を食べに登るテンが写りました。

2005.11.14 実を食べに登るテン |

6分後に下りてきた。 |

1時間半後にテンが再び登る。 |

|

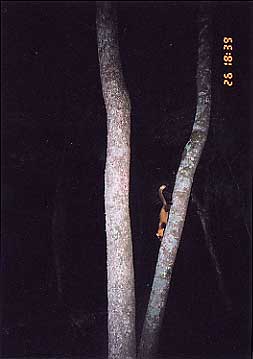

標高1000mほどのウラジロノキに設置した自動撮影カメラに、実を食べに登るテンが写りました。

ウラジロノキの実 |

木肌に残されたテンかハクビシンの爪痕 |

2005.11.29 実を食べに登るテン |

2006.8.7 2頭のテン 標高850mほどのウワミズザクラの木に設置した自動撮影カメラによる写真です。 |

|

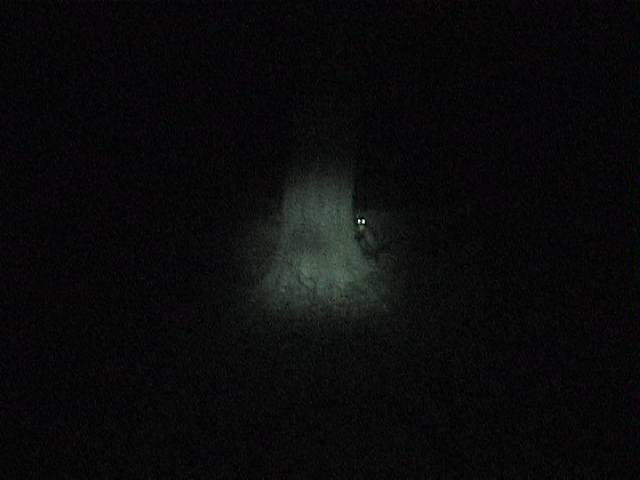

2006.9.10 23:53 標高1400mほどの尾根上の山道に設置した自動撮影カメラによる写真です。 (次と連続) |

2006.9.10 23:53 カメラに興味を持って近づいてくる(次と連続) |

2006.9.10 23:53 カメラをのぞき込む |

1999.2.15 赤外線ビーム式のセンサーが見えている。

1999.8月 同じ場所を連日通過する夏毛のテン。走る時に、尺取り虫型の体の使い方をしていることがわかる。

1999.8月

1999.8月

1999.8月

1999.8月

1999.8月 1ヶ月近く同じ場所にカメラを設置していたが、カメラのストロボか動作音を嫌ったためか、カメラの正面を避けて、ササの向こう側を通ることが多くなった。通過するたびにストロボが光るのは、テンにとってあまり快適なものではないことが推測される。

1999.11.8 冬毛のテン。カメラを警戒している。

2001.1.24 冬毛のテン。カメラを注視している。

2000.8月 夏毛のテン。

2000.8月 歯をむき出しにして走る。

2000.8月

2000.8月 鳥かネズミか、何か獲物をくわえている。

2000.8月 歯をむき出しにして走る。体温調節のためか呼吸の補助のためか、口を開けながら走っている姿が撮影されることが良くある。この個体は尾の先の白毛が目立つ。

2001.3月 雪の中を歩く冬毛のテン。

2001.3月

2001.5月 鼻先から夏毛に変わりつつある。

2001.6.12 3:17 サクランボを食べて、カスミザクラの木から下りる。

2001.6.18 1:51 サクランボを食べにカスミザクラの木に登る。

2001.6.20 19:41 この木には連日、テンとハクビシンが訪れた。

2001.6.20 19:38

2001.6.20 19:41 後ろ足の使い方がよくわかる。

2001.8月

2002.7.2 22:06 奥多摩の森のどこにカメラを設置しても、テンは写ることが多く、中型以上の哺乳動物の中では、比較的多く生息していることが推測される。夏毛に替わりつつある。

2003.7.9 12:13

ヤマザクラの木に登るテン。

2003年8月26日 18:39

ウワミズザクラのサクランボを食べて下りるテン。

2003年8月26日 23:23

ウワミズザクラのサクランボを食べに登るテン。

2003.9.15 3:48

ブナの木に登るテン。一度登りかけるが、ブナの木の平滑な樹皮に爪がかからず登りにくかったのか、一度下りて少し下がったところから助走して勢いをつけて登っていった。このブナの木はブナの実が豊作で、多小粒ながらもたくさんの実がついていた。テンもブナの実を食べるのだろうか。動画はこちらから。

2003.12.1

雨で濡れた柿の木をテンが登る。

2003.12.8 テン

柿の木の下で、柿の実を食べようとしている。

2004.7.22 21:35

テンがウワミズザクラの木から下りてくる。

2004.7.22 21:35

2匹のテンが相次いで下りてくる。つがいであろうか、尾の先の黄色い毛の割合や体色が異なる。

2004.9.12 テン

テンが登るのはミズナラの木であるが、上にはヤマブドウのツルがからみついており、既に実が熟して、食べ頃になっている。

2004.9.14 テン

同じミズナラの木から下りてくるところ。

サルナシの実。左は動物による食痕。皮を残して中身だけをしゃぶり取っているようである。2004年夏は猛暑で、サルナシも例年より熟すのが早かった。

2004.9.20 カバノキ科の大木にからみついたサルナシのツルを登るテン

2004.9.20 しばらくして下りてくるテン

2004.9.20 テン

2004.9.20 テン

2004.12.7 テン

鳥か何か、獲物をくわえている。

2005.6.7 テン

顔の黒いテンの下半身に、もう1頭のテンが、仰向けになってからみついている。

テンの繁殖行動には不明なことが多いが、日本動物大百科(平凡社)によると、エゾクロテンでは、交尾期に、仰向けに寝ころんだオスがノドを見せながらメスに近寄るディスプレイ行動が見られるということである。これも同様のディスプレイ行動か、あるいは、子供が親に授乳をねだったり、じゃれついている行動である可能性もある。奥多摩ツキノワグマ研究グループ代表の山崎晃司さんも同様の写真をHPで公開されているので、そちらもご覧ください。

2005.8.20 7:39AM

標高1450mほどの雑木林の朽ち木の前に夏毛のテンが現れた(真ん中)。この後、画面右上のセンサーに興味を示して伸び上がったが、すぐ立ち去った。動画はこちらからご覧ください。